Die im Folgenden vorgestellten bewährten Praktiken sind konkrete Maßnahmen, deren Umsetzung das interkulturelle Zusammenleben auf lokaler Ebene fördert. Sie können an unterschiedliche Kontexte angepasst und in allen Gemeinden Luxemburgs umgesetzt werden.

Bewährte Praktiken

Bildungslandschaften

Bürgerbeteiligungs-Workshop

Bürgerhaushalt (partizipatives Budget)

Bürgerleitfaden

Bürgersprechstunde

Charta fürs Zusammenleben

Digitale Bürgerbeteiligungsplattform

Dritte Orte (Bürgerhaus)

Ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde „Grouss Botz“

Festival des Kulturen / Interkulturelles Fest

Gemeinschaftsgarten

Interkultureller „Afterwork“-Apero

Kinderbetreuung/Animation für Kinder bei Bürgerbeteiligungs- und/oder Freiwilligenveranstaltungen

Konferenz über Rassismus und die Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung

Kulturworkshops in einer Bildungs- und Betreuungseinrichtung (BBE)

Living Library

Meet & Greet zu den Wahlen

Nachbarschafts-App

Nachbarschaftsfest

Patenschaftsprogramm für Kinder

Politische Teilhabe: Live-Übertragung der Gemeinderatssitzung

Seniorenplan

Sprachencafé

Thematischer Monat (Zusammenleben, Rassismus, Vielfalt usw.)

Übersetzung mit QR-Code

Verteilung von Stiften mit verschiedenen Hautfarben

Weiterbildung für kommunale Agenten – Mikroaggressionen

Willkommensveranstaltung für neue Einwohner

Empfang und Orientierung

Das Zusammenleben in den Gemeinden beginnt mit einem herzlichen Empfang und einer Orientierung für neue Bewohner. Eine transparente, mehrsprachige Kommunikation und ein systematischer Informationsaustausch tragen dazu bei, dass sich die Bewohner "zu Hause" fühlen und sich aktiv am sozialen, kulturellen und politischen Leben der Gemeinde beteiligen.

Sprachen, Bildung und Weiterbildung

Wenn den Bürgern die Möglichkeit gegeben wird, eine Sprache zu lernen und/oder zu üben, erhöhen sich ihre Chancen, aktiv am Leben vor Ort teilzunehmen. Kombiniert mit einem Weiterbildungsangebot zu interkulturellen Themen können Gemeinden so ein Lebens- und Arbeitsumfeld schaffen, das Inklusion und Zusammenleben fördert.

- Sprachencafé

- Kulturworkshops in einer Bildungs- und Betreuungseinrichtung (BBE)

- Übersetzung mit QR-Code

Politische Partizipation und Bürgerbeteiligung

Bürger zu ermutigen, sich aktiv an der Entscheidungsfindung auf lokaler Ebene zu beteiligen, sollte sich nicht auf die Information über ihr Wahlrecht beschränken. Ebenso wichtig sind die Bereitstellung von Schulungs- und Diskussionsplattformen für Bürger sowie die Finanzierung von Bürgerprojekten, um die Beteiligung aller zu fördern.

- Bürgerbeteiligungs-Workshop

- Charta fürs Zusammenleben

- Meet & Greet zu den Wahlen

- Bürgerhaushalt (partizipatives Budget)

- Kinderbetreuung/Animation für Kinder bei Bürgerbeteiligungs- und/oder Freiwilligenveranstaltungen

- Digitale Bürgerbeteiligungsplattform

- Politische Teilhabe: Live-Übertragung der Gemeinderatssitzung

- Bürgersprechstunde

Freiwilliges Engagement und interkulturelle Begegnungen

Die Schaffung von Räumen, in denen Vielfalt gefeiert werden kann, ist ein wichtiger Faktor für das Zusammenleben. Nachbarn kennenlernen, Netzwerke aufbauen, gemeinsame Aktivitäten an „dritten Orten“ starten: So werden Bürger von „Gästen“ zu „Gastgebern“ und engagieren sich als Freiwillige in lokalen Aktivitäten.

Diversität und Bekämpfung von Diskriminierung

Das interkulturelle Zusammenleben basiert auf gegenseitigem Respekt und Solidarität aller Bürger, unabhängig von Alter, Geschlecht, Kultur, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Durch die Einrichtung von Mediationsstrukturen, Programmen zur Rassismusprävention oder Inklusionsprojekten können Gemeinden die Vielfalt als Berreicherung etablieren und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

- Living Library

- Weiterbildung für kommunale Agenten – Mikroaggressionen

- Verteilung von Stiften mit verschiedenen Hautfarben

- Konferenz über Rassismus und die Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung

- Thematischer Monat (Zusammenleben, Rassismus, Vielfalt usw.)

- Festival des Kulturen / Interkulturelles Fest

Bildungslandschaften

Beschreibung

Der Begriff „Bildungslandschaft“ beschreibt ein Konzept aus dem Bereich der Jugend- und Bildungspolitik. Innerhalb einer Bildungslandschaft arbeiten die verschiedenen Akteure·innen, die mit der formalen Bildung (Schule), der nicht-formalen Bildung (Maison Relais, Kindertagesstätten), der informellen Bildung (Eltern, Familie, Vereine etc. ) und der wilden Bildung (Einfluss der sozialen Netzwerke, der Natur etc. ) verbunden sind, eng zusammen und tauschen sich aus mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen zur Entfaltung und zum Erfolg zu geben. Ein innovativer Aspekt der Bildungslandschaften ist die systematische Organisation dieser Bündnisse: eine Koordinationsstruktur, die das Entstehen lokaler „Bildungslandschaften“, die unterschiedliche Formate und Konstellationen annehmen, erleichtert und unterstützt.

Ziele

- Verbindungen schaffen, die nicht existieren, aber unerlässlich sind, um eine ganzheitliche, kooperative, interkulturelle und nachhaltige Bildungspolitik zu definieren

- Systematisierung bestehender Kooperationen und Ansätze

- Neue Bildungslandschaften implementieren, um sie dauerhaft in der Bildungspolitik zu verankern

Bürgerbeteiligungs-Workshop

Bürgerbeteiligungsworkshops bieten die Gelegenheit, alle Einwohner einzuladen, sich an der kollektiven Beratung oder Entscheidungsfindung zu beteiligen. Der von der Gemeinde organisierte Workshop bringt Entscheidungsträger, Bürger, Vertreter von Ausschüssen und Vereinen zusammen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten/mitzugestalten, die das Zusammenleben in ihrer Gemeinde betreffen. Partizipative Methoden und eine angemessene Moderation der Workshops garantieren eine hohe Qualität der Ergebnisse.

Ziele

- Mit den Bürgern diskutieren.

- Ihre Ideen und Anliegen zu verschiedenen Themen anhören.

- Über Pläne sprechen, die sie interessieren und die kurzfristig, mittelfristig oder langfristig realisierbar sind.

Bürgerhaushalt (partizipatives Budget)

Der „Bürgerhaushalt“ ermöglicht es den Gemeindebewohnern, Bürgerprojekte vorzuschlagen und an Haushaltsentscheidungen teilzunehmen, indem sie für ihr(e) Lieblingsprojekt(e) abstimmen. Dieser partizipative Ansatz ist Teil des Bestrebens, die BürgerInnen in Projekte einzubinden, die das Lebensumfeld der Gemeinde verbessern sollen (Stadtplanung, Mobilität, Kultur, Kulturerbe, Sozialwesen, Schulen, Jugend und Sport usw.).

Ziele

• Das Engagement der Gemeindebewohner für das soziale, politische und assoziative Leben auf lokaler Ebene anregen,

• Die Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnort fördern,

• Projekte von allgemeinem Interesse durchführen, die das Lebensumfeld in der Gemeinde verbessern sollen.

• Beitrag zum Zusammenleben und zur Förderung kollektiver Ansätze

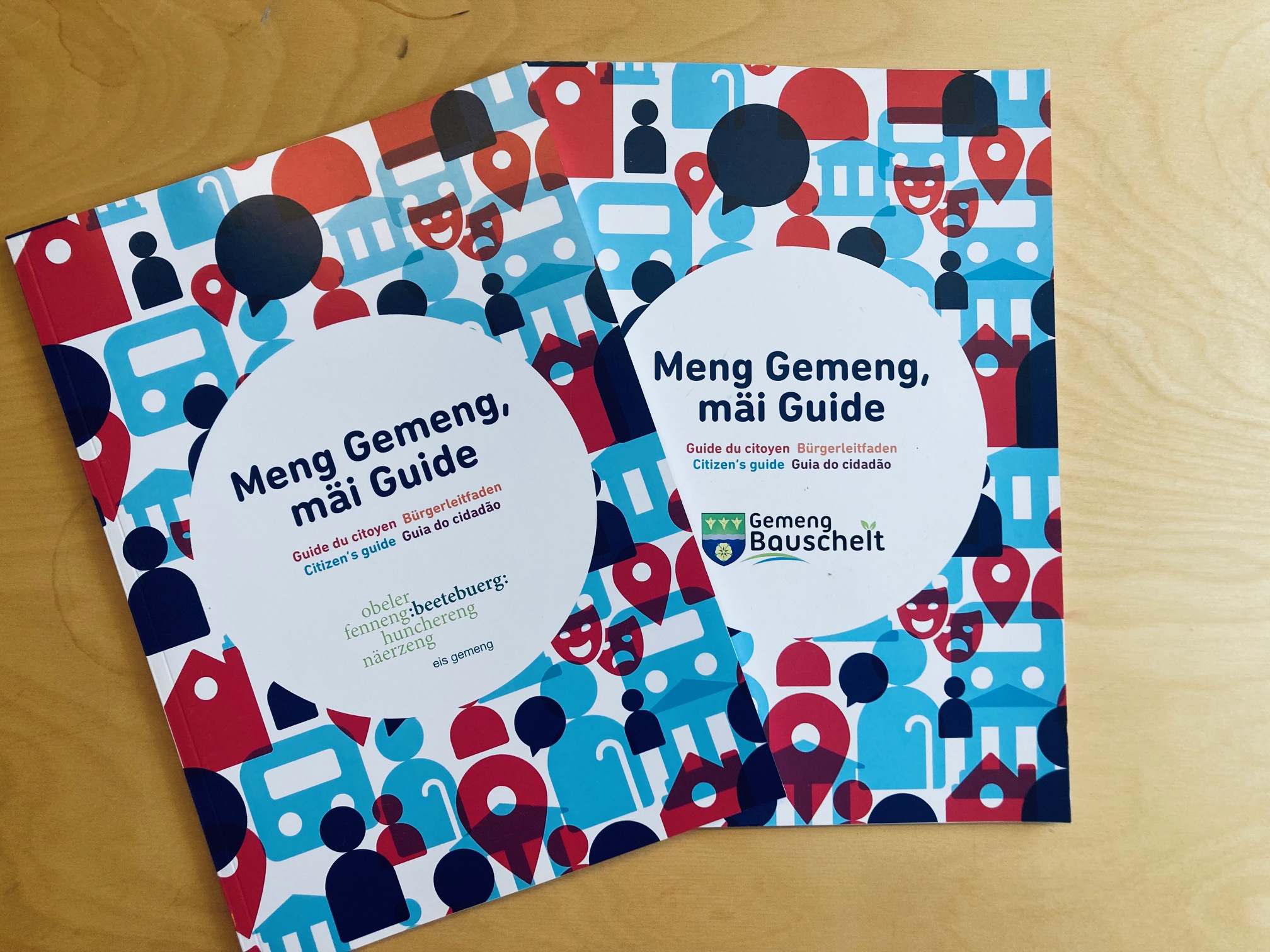

Bürgerleitfaden

Der Bürgerleitfaden ist eine wesentliche Form der Kommunikation zwischen der Gemeinde und ihren Einwohnern – insbesondere den Neuankömmlingen. Er wird manchmal auch als „Begrüßungsbuch“, „Willkommensführer“ oder „Welcome book“ bezeichnet. Der Bürgerleitfaden dient dazu, die Neuankömmlinge über die Infrastruktur, die Dienstleistungen, das Bildungswesen und die Betreuungseinrichtungen ihrer Gemeinde, aber auch über das Leben und die Kultur in Luxemburg zu informieren.

Ziele

- Den Neuankömmlingen zeigen, dass sie willkommen sind

- Praktische Informationen über das Leben in der Gemeinde bereitstellen

- Die lokalen Ressourcen fördern (Vereine, soziale und kulturelle Einrichtungen,…),

- Das Engagement und die Interaktion zwischen den BürgerInnen in verschiedenen Bereichen wie Freiwilligenarbeit, politische Partizipation, Sprachen lernen und anwenden anregen.

- Ein Klima des Austauschs, des Wohlbefindens, der Integration und des sozialen Zusammenhalts fördern.

Bürgersprechstunde

Beschreibung

Die Bürgersprechstunde ist ein Instrument des direkten Dialogs – persönlich vor Ort oder telefonisch – zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern einer Gemeinde und den lokalen politischen Verantwortungsträger.inne.n. Sie zielt darauf ab, die Bürgerbeteiligung zu stärken, indem sie einen Raum des Zuhörens bietet, in dem Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen, Vorschläge oder Anliegen in einem respektvollen und vertraulichen Rahmen äußern können.

Während der Bürgersprechstunde werden die Einwohnerinnen und Einwohner einzeln von den Mitgliedern des Schöffen- und Bürgermeisterkollegiums empfangen, entweder persönlich in den Gemeinderäumlichkeiten oder im Rahmen eines Telefongesprächs. Diese Gespräche ermöglichen es, vielfältige Themen im Zusammenhang mit dem Gemeindeleben, laufenden Projekten oder anderen Angelegenheiten von allgemeinem Interesse zu behandeln. Die Themen können im Voraus festgelegt werden, um eine angemessene Vorbereitung der Gespräche zu gewährleisten.

Für die Gemeinde und ihre Verantwortlichen stellt die Bürgersprechstunde ein wertvolles Instrument des aktiven Zuhörens und der partizipativen Führung dar. Sie ermöglicht es, die Erwartungen der Einwohnerinnen und Einwohner besser zu verstehen, lokale Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und die kommunale Politik entsprechend anzupassen, während gleichzeitig Vertrauen, Transparenz und die Qualität des Dialogs zwischen den gewählten Vertreterinnen und Vertretern sowie der Bevölkerung gestärkt werden.

Ziele

- Das Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner am Gemeindeleben fördern

- Einen direkten und regelmäßigen Dialog zwischen der Bevölkerung und den politischen Entscheidungsträgern etablieren

- Den Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit bieten, ihre Fragen, Ideen und Anliegen zu äußern

- Das gegenseitige Verständnis für lokale Herausforderungen und die kommunale Verwaltung stärken

- Einen respektvollen, vertraulichen und konstruktiven Dialograhmen gewährleisten

- Die gemeinsame Entwicklung kommunaler Projekte und Entscheidungen unterstützen

Charta fürs Zusammenleben

Die Lebensqualität und das gute Zusammenleben sind Werte, die in unseren Gemeinden gefördert werden sollen. Jede Generation hat ihren Platz und jede·r ist willkommen. Eine lokale Charta des guten Zusammenlebens kann ausgearbeitet werden, um die praktische Umsetzung dieser Werte, das Zusammenleben und das gegenseitige Verständnis zu unterstützen.

Idealerweise wird der Inhalt der Charta im Rahmen eines partizipativen Prozesses gesammelt, bei dem verschiedene beratende Kommission, die Leiter der kommunalen Abteilungen und ein Panel von Bürger·innen und Personen, die in der Gemeinde arbeiten, zum Thema Zusammenleben befragt werden. Die Charta vereint die Ideen all dieser Personen über die Art und Weise, wie das Zusammenleben in der Gemeinde gelingen kann. Jede Person soll sich in der Gemeinde wohlfühlen können und deshalb muss jede·r zum Zusammenleben in einer respektvollen Gemeinschaft beitragen.

Nur gemeinsam können wir die Gesellschaft aufbauen, in der wir leben wollen.

Jede·r Einwohner·in und jede·r Arbeitnehmer·in ist aufgefordert, diese Charta zu unterzeichnen. Die Unterschrift einer Person symbolisiert ihre Verpflichtung, ihren Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben zu leisten. Die Charta kann bei verschiedenen Veranstaltungen zur Unterzeichnung angeboten werden, insbesondere bei solchen, die einen Raum für Begegnungen eröffnen.

Ziele

- Den gegenseitigen Respekt fördern

- Solidarität fördern

- Den sozialen Zusammenhalt stärken

- Diskriminierungen bekämpfen

- Den Dialog und die Kommunikation fördern

- Gemeinsame Lebensregeln aufstellen

- Für bürgerliche Werte sensibilisieren

- Konflikten vorbeugen und sie bewältigen

- Nachhaltige Entwicklung fördern

Digitale Bürgerbeteiligungsplattform

Eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform ist ein digitales Tool, das mit der Website einer Gemeinde (oder einer anderen lokalen oder nationalen Einheit) verknüpft ist. Eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform ist ein digitales Tool, das an die Website einer Gemeinde (oder einer anderen lokalen oder nationalen Einrichtung) gekoppelt ist, um die Öffentlichkeit über die Entwicklung von Projekten zu informieren und sie in deren Gestaltung einzubeziehen, indem sie die Möglichkeit erhält, Kommentare, Kritik, Alternativen, Änderungsvorschläge oder eigene Ideen zu den ursprünglichen Projekten einzubringen. Dieses Instrument ermöglicht es, die Öffentlichkeit über die Entwicklung von Projekten zu informieren und sie in deren Gestaltung einzubeziehen, indem sie die Möglichkeit erhält, Kommentare, Kritik, Alternativen, Änderungsvorschläge oder eigene Ideen zu den ursprünglichen Projekten einzubringen.

Beschreibung

Eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform ist ein digitales Tool, das mit der Website einer Gemeinde (oder einer anderen lokalen oder nationalen Einheit) verknüpft ist. Eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform ist ein digitales Tool, das an die Website einer Gemeinde (oder einer anderen lokalen oder nationalen Einrichtung) gekoppelt ist, um die Öffentlichkeit über die Entwicklung von Projekten zu informieren und sie in deren Gestaltung einzubeziehen, indem sie die Möglichkeit erhält, Kommentare, Kritik, Alternativen, Änderungsvorschläge oder eigene Ideen zu den ursprünglichen Projekten einzubringen. Dieses Instrument ermöglicht es, die Öffentlichkeit über die Entwicklung von Projekten zu informieren und sie in deren Gestaltung einzubeziehen, indem sie die Möglichkeit erhält, Kommentare, Kritik, Alternativen, Änderungsvorschläge oder eigene Ideen zu den ursprünglichen Projekten einzubringen.

Ziele

Die digitale Plattform für Bürgerbeteiligung ermöglicht es, das Wissen und die Erfahrung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Entwicklung verschiedenster Initiativen zu nutzen, auch im Bereich des interkulturellen Zusammenlebens. Sie ermöglicht es, die Bürgerinnen und Bürger in die kommunale Verwaltung einzubeziehen und sie für die Gemeinschaft verantwortlich zu machen.

Dritte Orte (Bürgerhaus)

Dritte Orte werden von lokalen Netzwerken von Freiwilligen betrieben, die alle Arten von Aktivitäten anbieten und teilen. Sie bringen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und Kultur außerhalb eines strukturierten Vereinsrahmens zusammen.

Im Allgemeinen ist der Dritte Ort für alle offen und ermöglicht es den Bewohnern, sich zu versammeln, sich auszutauschen und aktiv zu sein. Insbesondere, indem er einsamen und isolierten Menschen (Senioren, Alleinerziehenden, Ausländern, die die Landessprachen nicht beherrschen usw.) einen einladenden und unterhaltsamen Rahmen bietet, ohne Strukturen oder organisatorische Zwänge. Die Ressourcen sind vielfältig und jeder Gemeinde eigen, da sie von den Einwohnern selbst im Rahmen eines freiwilligen Engagements eingebracht werden. Jeder Einwohner, jede Person mit oder ohne Engagement in einem Verein hat Talente, Fähigkeiten oder Wünsche, die es zu teilen gilt.

Ziele

- Stärkung des sozialen Zusammenhalts und des interkulturellen und generationenübergreifenden Austauschs.

- Die Isolation von Einzelpersonen bekämpfen.

- Die Bewohner befähigen und aktiv einbeziehen.

- Die Freiwilligenarbeit und die Bürgerbeteiligung fördern.

- Die Bevölkerung ermutigen und unterstützen, alle Arten von freiwilligen Aktivitäten anzubieten.

- Begegnungen und Austausch zwischen alten und neuen Bewohnern der Gemeinde, zwischen Luxemburgern und Ausländern sowie zwischen Jung und Alt erleichtern.

Ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde „Grouss Botz“

Beschreibung

Häufig wird Freiwilligenarbeit mit einem Engagement im Rahmen eines Vereins in Verbindung gebracht. Aber auch Gemeinden können Aufgaben definieren und damit Freiwilligenarbeit für die lokale Gemeinschaft fördern. Ein klassisches Beispiel ist die Aktivität „Grouss Botz“. d.h. eine Aktivität, bei der Müll eingesammelt wird, der in der Natur oder entlang von Straßen zurückgelassen wurde.

Ziele

Förderung des sozialen Zusammenhalts, der Geselligkeit und der Solidarität in der Nachbarschaft oder im Dorf.

Den Bürgern die Möglichkeit geben, durch sinnvolle Aktivitäten soziale Kontakte zu knüpfen.

Ein Gefühl der Zugehörigkeit in Bezug auf die lokale Gesellschaft schaffen.

Festival des Kulturen / Interkulturelles Fest

Das Festival der Kulturen ist eine Veranstaltung, die der Entdeckung, Förderung und dem Austausch der verschiedenen Kulturen der Welt gewidmet ist. Durch künstlerische, musikalische, kulinarische und handwerkliche Aktivitäten ermöglicht dieses Festival, die kulturelle Vielfalt, die unsere Gesellschaften prägt, ins Rampenlicht zu rücken.

Organisiert in einem Geist der Toleranz und Offenheit bietet das Festival jedem die Möglichkeit, sich auszudrücken, seine Traditionen zu vermitteln und die Traditionen der anderen zu entdecken. Es stellt eine wahre Brücke zwischen den Völkern dar und fördert die Begegnung, den interkulturellen Dialog und das Zusammenleben.

Ob durch Aufführungen, Ausstellungen, gastronomische Stände oder partizipative Workshops, das Festival der Kulturen ist ein bedeutender Moment, an dem man die Vielfalt kultureller Identitäten in einer festlichen, lehrreichen und geselligen Atmosphäre feiert.

Ziele

- Andere Kulturen durch Musik und Gastronomie entdecken.

- Den Austausch, das Teilen und die Geselligkeit zwischen Menschen unterschiedlicher Gemeinschaften, Kulturen und Länder fördern.

- Zum interkulturellen Zusammenleben auf lokaler Ebene beitragen.

- Den sozialen und kulturellen Austausch fördern und durch die Schaffung von geselligen Momenten, die für alle zugänglich sind (Kostenlosigkeit von Konzerten und partizipativen Workshops), den Austausch zwischen verschiedenen sozialen Schichten unterstützen.

Gemeinschaftsgarten

Beschreibung

Ein Gemeinschaftsgarten ist eine Grünfläche, die von Bürger·inne·n nach ökologischen Grundsätzen gemeinsam angelegt, gepflegt und bewirtschaftet wird. Er ist den Bewohner·inne·n des Stadtviertels, Dorfes, der Stadt oder Gemeinde vorbehalten, in der er sich befindet, und ermöglicht es Menschen, die keinen Garten haben, in der Nähe ihres Wohnortes Gemüse und Blumen anzubauen, ohne auf das Auto zurückgreifen zu müssen.

Der Gemeinschaftsgarten fördert auch den Austausch und die Begegnung zwischen Nachbar·inne·n, Freund·inn·en und Gartenliebhaber·inne·n. Jede·r Teilnehmer·in kann ein kleines individuelles Stück Land bewirtschaften, während ein großer Teil des Grundstücks oft gemeinschaftlich genutzt wird und auf Engagement und gemeinsamer Pflege basiert.

Ziele

- Einen Raum schaffen, in dem sich die Mitglieder Ihrer Gemeinde treffen und voneinander lernen können.

- Einen Raum für den interkulturellen Dialog und interkulturelles sowie ökologisches Lernen schaffen.

- Erlernen von Gartenfertigkeiten und ökologischer Anbau von Nahrungsmitteln.

Interkultureller „Afterwork“-Apero

Beschreibung

Ein interkultureller „Afterwork“-Apéro ist eine Veranstaltung, die von der Gemeinde und/oder der kommunalen Kommission für interkulturelles Zusammenleben (CCVEI) organisiert wird und bei der die Einwohner die Gelegenheit haben, ihre Nachbarn in einer gemütlichen Atmosphäre kennenzulernen.

Diese Veranstaltung kann am späten Nachmittag oder am Abend stattfinden und bringt Bürger zusammen, die neugierig sind, neue Kontakte innerhalb ihrer lokalen Gemeinschaft zu knüpfen.

Es werden gesellige Aktivitäten angeboten, wie z. B. ein Quiz oder kleine Kennenlernspiele (z. B. einfaches Bingo), um eine freundliche und einladende Stimmung zu schaffen.

Ziele

• Einen Moment des Austauschs zwischen Bewohnern und Arbeitnehmern in all ihrer Vielfalt schaffen.

• Den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, Mitorganisatoren der Veranstaltung zu sein (z. B. durch das Mitbringen kleiner Snacks/ Getränke).

• Den Einwohnern die Möglichkeit geben, die Mission und die Aktivitäten der CCVEI kennenzulernen.

Kinderbetreuung/Animation für Kinder bei Bürgerbeteiligungs- und/oder Freiwilligenveranstaltungen

Kinder zu haben kann die Bürgerbeteiligung und das ehrenamtliche Engagement erschweren, insbesondere abends und am Wochenende. Um dieser Herausforderung zu begegnen, bieten mehrere Gemeinden Kinderbetreuungsdienste oder Aktivitäten/Animationen für Kinder während Bürgerworkshops oder anderen öffentlichen Veranstaltungen an. Diese bewährte Praxis kann ein Hindernis für die Bürgerbeteiligung beseitigen und damit die Inklusion fördern, insbesondere für diejenigen, die bei kommunalen Veranstaltungen weniger vertreten sind, wie z. B. Alleinerziehende.

Beschreibung

Kinder zu haben kann die Bürgerbeteiligung und das ehrenamtliche Engagement erschweren, insbesondere abends und am Wochenende. Um dieser Herausforderung zu begegnen, bieten mehrere Gemeinden Kinderbetreuungsdienste oder Aktivitäten/Animationen für Kinder während Bürgerworkshops oder anderen öffentlichen Veranstaltungen an.

Diese bewährte Praxis kann ein Hindernis für die Bürgerbeteiligung beseitigen und damit die Inklusion fördern, insbesondere für diejenigen, die bei kommunalen Veranstaltungen weniger vertreten sind, wie z. B. Alleinerziehende.

Ziele

Erleichterung der Teilnahme von Personen mit Kleinkindern, von der Gemeinde organisierten Veranstaltungen und der ehrenamtlichen Mitarbeit bei diesen Veranstaltungen.

Konferenz über Rassismus und die Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung

Rassismus tritt in unserem Alltag in verschiedenen Formen auf: von offenem Rassismus über strukturellen Rassismus bis hin zu sogenannten Mikroaggressionen.

Um das Thema mit einem breiten Publikum zu diskutieren, kann es hilfreich sein, eine Konferenz über Rassismus, Antirassismus und den Kampf gegen jede Form von Diskriminierung zu organisieren, eventuell gefolgt von einem Workshop zum kritischen Denken.

Solche Aktivitäten können von einer Gemeinde als Teil ihres Engagements für das interkulturelle Zusammenleben organisiert werden, zu dem eine eindeutig antirassistische Haltung gehört. Eine solche Konferenz ermöglicht den Erwerb von Wissen über Rassismus, der jede∙n von uns betrifft, und darüber, was wir tun können und müssen, um ihn zu bekämpfen. Der Workshop zum kritischen Denken ist optional, dient aber dazu, das Thema mit einem kleineren Publikum zu vertiefen.

Ziele

- Bewusstsein schaffen: Informationen über aktuelle Formen von Rassismus vermitteln und interkulturelles Verständnis fördern.

- Vorurteile erkennen und abbauen: Die Teilnehmer∙innen ermutigen, ihre eigenen Vorurteile und kognitiven Verzerrungen zu identifizieren und zu reflektieren.

- Die betroffenen Personen stärken.

- Solidarität fördern: Gemeinschaften stärken und Netzwerke schaffen, um gemeinsam gegen Rassismus vorzugehen.

- Antirassistische Praxis: Methoden und Werkzeuge bereitstellen, um Rassismus aktiv zu bekämpfen, sei es im privaten, beruflichen oder öffentlichen Bereich.

- Zivilcourage fördern: Menschen ermutigen, in rassistischen Situationen einzugreifen und Solidarität zu zeigen, und ihnen die Mittel dazu an die Hand geben.

- Den Dialog fördern: Einen Raum für offene Diskussionen und den Austausch von Erfahrungen und Perspektiven schaffen.

Kulturworkshops in einer Bildungs- und Betreuungseinrichtung (BBE)

Die Sensibilisierung und Offenheit gegenüber Unterschieden beginnt bereits im frühen Kindesalter: Zu lernen, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist – mit seinem Werdegang, seiner Herkunft, seinen Unterschieden und seiner Kultur –, ist eine Bereicherung für das Leben in der Gemeinschaft, sowohl im Bildungsbereich als auch in der Arbeitswelt.

In diesem Sinne können „Kulturworkshops” mit den Familien der Kinder organisiert werden, die die Bildungs- und Betreuungseinrichtung (BBE) (Structure d’Education et d’Accueil (SEA)) besuchen. Gemeinsam wählen das pädagogische Team, die Kinder und ihre Familien ein Land aus, das im Mittelpunkt der Aktivität stehen soll. Mit den Familien, die aus dem ausgewählten Land stammen, findet ein Austausch statt, um über Kompetenzen, Erfahrungen und Ideen nachzudenken, die geteilt werden können. Anschließend werden verschiedene Aktivitäten gemeinsam geplant: Kochworkshops, Schreibworkshops, Singen, Spiele oder andere (kreative) Aktivitäten.

Dieser Ansatz sensibilisiert nicht nur die Kinder für Vielfalt, sondern lädt auch die Eltern dazu ein, sich aktiv am Leben der Bildungseinrichtung zu beteiligen. Durch die Einbeziehung der Eltern können ihre Beziehungen zum Betreuungsteam gestärkt, ein Klima des Vertrauens geschaffen und ihre Rolle in der Entwicklung ihres Kindes aufgewertet werden.

Das pädagogische Team kann auch eigene Workshops anbieten. Der Schwerpunkt und die Priorität liegen auf der Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren.

Beschreibung

Die Sensibilisierung und Offenheit gegenüber Unterschieden beginnt bereits im frühen Kindesalter: Zu lernen, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist – mit seinem Werdegang, seiner Herkunft, seinen Unterschieden und seiner Kultur –, ist eine Bereicherung für das Leben in der Gemeinschaft, sowohl im Bildungsbereich als auch in der Arbeitswelt.

In diesem Sinne können „Kulturworkshops” mit den Familien der Kinder organisiert werden, die die Bildungs- und Betreuungseinrichtung (BBE) (Structure d’Education et d’Accueil (SEA)) besuchen. Gemeinsam wählen das pädagogische Team, die Kinder und ihre Familien ein Land aus, das im Mittelpunkt der Aktivität stehen soll. Mit den Familien, die aus dem ausgewählten Land stammen, findet ein Austausch statt, um über Kompetenzen, Erfahrungen und Ideen nachzudenken, die geteilt werden können. Anschließend werden verschiedene Aktivitäten gemeinsam geplant: Kochworkshops, Schreibworkshops, Singen, Spiele oder andere (kreative) Aktivitäten.

Dieser Ansatz sensibilisiert nicht nur die Kinder für Vielfalt, sondern lädt auch die Eltern dazu ein, sich aktiv am Leben der Bildungseinrichtung zu beteiligen. Durch die Einbeziehung der Eltern können ihre Beziehungen zum Betreuungsteam gestärkt, ein Klima des Vertrauens geschaffen und ihre Rolle in der Entwicklung ihres Kindes aufgewertet werden.

Das pädagogische Team kann auch eigene Workshops anbieten. Der Schwerpunkt und die Priorität liegen auf der Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren.

Ziele

Das Ziel besteht darin, verschiedene Länder und Kulturen durch Küche, Musik, Tänze usw. vorzustellen. Der gemeinschaftliche Ansatz schafft eine Vertrauensbasis, stärkt die Beziehungen zwischen allen Teilnehmern und wertschätzt die Kinder sowie ihre Familien und Kulturen.

Living Library

Das Treffen mit lokalen Persönlichkeiten kann ein wichtiger Punkt sein, um sich „zu Hause“ zu fühlen. Es ist sicherlich einer der Faktoren, die zum Zusammenleben beitragen und das Gefühl vermitteln, mit der örtlichen Gemeinschaft verbunden zu sein.

Die gute Praxis der Lebendigen Bibliothek kann eine separate Veranstaltung sein oder Teil einer größeren Veranstaltung.

Das Konzept der Lebendigen Bibliothek beruht auf der Einrichtung einer Bibliothek, in der Bücher durch Menschen ersetzt werden. Für eine Dauer von 15-30 Minuten kann das Publikum die Zeit einer lokalen Persönlichkeit für ein Gespräch über ein interessantes Thema „mieten“.

Beispiele für „lebende Bücher“ sind: lokale Künstler, lokale Aktivisten, lokale Unternehmern etc.

Ziele

- Bekämpfung von Diskriminierung durch die Schaffung von Gesprächsmöglichkeiten.

- Stereotypen aufbrechen.

- Das Verständnis und die Vielfalt von Standpunkten fördern.

- Die Möglichkeit zu einem ehrlichen Dialog bieten.

Meet & Greet zu den Wahlen

Um die politische Partizipation zu fördern, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Einwohnerinnen und Einwohner Zugang zu den Informationen haben, die sie brauchen, um sich aktiv zu engagieren. Die politischen AkteurInnen in der Gemeinde zu kennen, ist ein guter Ausgangspunkt. Eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Einwohner die Möglichkeit haben, ihre politischen Vertreter kennen zu lernen, ist die Organisation einer Meet & Greet-Veranstaltung. Diese Praxis kann besonders im Vorfeld von Kommunalwahlen nützlich sein. Das Meet & Greet ist jedoch mit anderen Veranstaltungen, die Sie in Ihrer Gemeinde organisieren, kompatibel und könnte auch in eine Begrüßungsveranstaltung für Neuankömmlinge integriert werden.

Ziele

- Die Wählerinnen und Wähler über die Grundzüge und Werte der politischen Parteien informieren, die bei den Kommunalwahlen antreten werden,

- Herstellung eines direkten Kontakts zwischen den Wählerinnen und Wählern und den Kandidatinnen und Kandidaten, die die jeweiligen Parteien vertreten,

- Den Kandidatinnen und Kandidaten in den Mehrheitsgemeinden die Möglichkeit geben, sich vorzustellen,

- Über die Regeln informieren, die für eine korrekte Stimmabgabe einzuhalten sind,

- Die Eintragung von Nicht-Luxemburgern in die Wählerlisten fördern.

- Die Besucher für eine Bürgerbeteiligung sensibilisieren, die sich nicht auf das Wahlrecht beschränkt, sondern tagtäglich durch gesellschaftliches Engagement, Vereinsarbeit, Kultur, Nachbarschaftshilfe usw. gelebt wird .

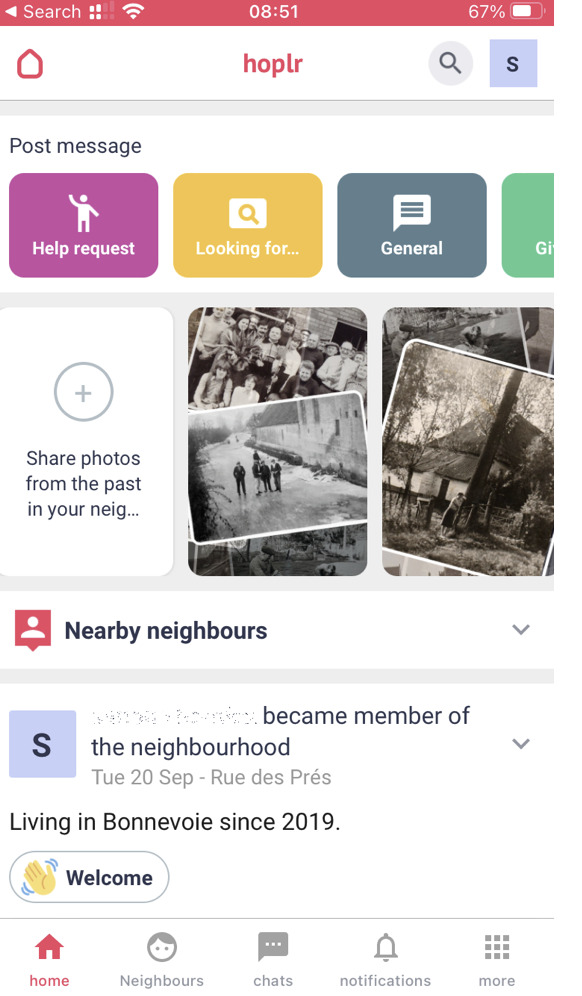

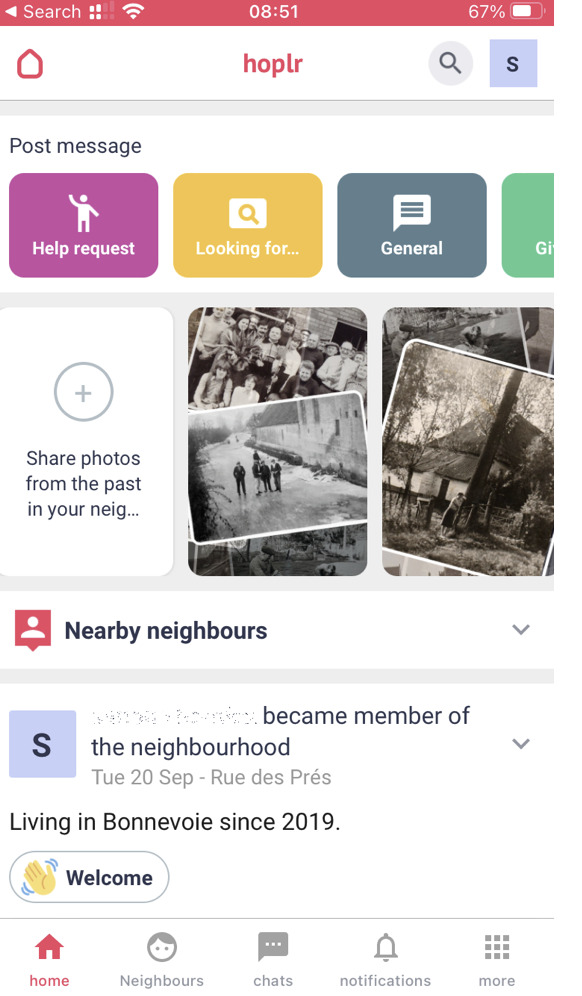

Nachbarschafts-App

Eine Nachbarschaft App bietet den Nachbarn ein kostenloses, geschlossenes und sicheres soziales Netzwerk, das sich auf die soziale Interaktion zwischen den Bewohnern und ihr Engagement in der Nachbarschaft konzentriert.

Die Nachbarschaften dieser App sind geografisch abgegrenzt. Der Zugang basiert auf der Adresse, und nur Mitglieder haben Zugriff auf Nachrichten aus der Nachbarschaft.

Im Idealfall fördert sie durch Offline-Treffen und über die Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner den sozialen Zusammenhalt in Ihrer Gemeinde.

Darüber hinaus ermöglicht diese Anwendung den Bürgern, über relevante Ereignisse, Dienstleistungen oder Projekte in ihrer Nachbarschaft informiert zu werden.

Die Nachrichten aus der Nachbarschaft bleiben vertraulich und sind für externe Parteien nicht zugänglich. Darüber hinaus erlaubt die App nur die Teilnahme von externen Parteien, die einen nicht-kommerziellen Wert für die Bürger darstellen, wodurch die Integrität der Plattform und die Wahrung des Gemeinschaftsinteresses gewährleistet werden.

Ziele

- Die Isolation von Einzelpersonen bekämpfen.

- Ihre Nachbarn kennenlernen.

- Werkzeuge oder Materialien verleihen oder ausleihen.

- Den Verlust eines Haustiers melden.

- Empfehlungen von lokalen Fachleuten (Klempner, Babysitter usw.) finden.

- Beteiligen Sie sich an Diskussionen über Planungs- und Entwicklungsprojekte.

- Nachbarschafts-Events wie Flohmärkte oder Partys organisieren.

- Erhalten Sie Informationen von der Gemeinde und anderen lokalen Organisationen.

- Fügen Sie Aktivitäten der Nachbarschaft in den Kalender ein.

- Die Bevölkerung dazu ermutigen, alle Arten von freiwilligen Aktivitäten vorzuschlagen.

- Begegnungen und Austausch zwischen alten und neuen Bewohner der Gemeinde, zwischen Luxemburger und Nicht-Luxemburgern sowie zwischen Jung und Alt erleichtern.

- Einen partizipativen Haushalt umsetzen.

Nachbarschaftsfest

Das Nachbarschaftsfest ist ein ursprünglich französisches Fest, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Nachbarn die Möglichkeit zu geben, sich auf gesellige Weise zu treffen, um die zunehmende Isolation in Städten und Dörfern zu durchbrechen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zum eigenen Ort zu schaffen.

Üblicherweise von den Bürgern veranstaltet, kann die Gemeinde die Informationen weitergeben und logistische Unterstützung bieten (Verkehrsschranken, Werbeplanen, Bänke und Biertische usw.).

Ziele

- Förderung des sozialen Zusammenhalt, der Geselligkeit und der Solidarität in der Nachbarschaft.

- Schaffung eines Zugehörigkeitsgefühls in seinem Ort.

Patenschaftsprogramm für Kinder

Das Patenschaftsprogramm hat zum Ziel, ein Kind mit einem ehrenamtlichen Paten oder einer ehrenamtlichen Patin zusammenzubringen, um den Austausch und die Entdeckung zu fördern. Über einen festgelegten Zeitraum und durch eine Reihe von Treffen nimmt das Duo an verschiedenen außerschulischen Aktivitäten teil. Das Ziel ist es, Erfahrungen zu teilen, neue Perspektiven zu erkunden und verschiedene Kulturen sowie Lebensweisen kennenzulernen.

Ziele

Das Patenschaftsprogramm verfolgt das Ziel, Chancengleichheit in der Bildung zu fördern und soziale Ungleichheiten durch ein präventives und zugängliches Konzept zu bekämpfen.

Politische Teilhabe: Live-Übertragung der Gemeinderatssitzung

Beschreibung

Damit Einwohner einer Gemeinde, die kein Luxemburgisch sprechen, sich für das politische Leben auf lokaler Ebene interessieren und daran teilnehmen können, ist es unerlässlich, dass sie verstehen, was im Gemeinderat diskutiert und beschlossen wird. Über die im Gemeindeblatt veröffentlichten Informationen (meist in zwei Sprachen) hinaus ist es wichtig, dass jeder Einwohner die öffentlichen Sitzungen seines Gemeinderats live und mit Übersetzung verfolgen kann. Denn das Verständnis der politischen Diskussionen und Entscheidungen ist eine Voraussetzung für eine mögliche politische Beteiligung.

Ziele

- Die Möglichkeit bieten, den Gemeinderat auf Luxemburgisch und Französisch (und/oder anderen Sprachen) zu verfolgen.

- Allen Bürgern die Ausübung ihres Rechts auf Teilnahme am Gemeinderat durch eine Live- und zeitversetzte Übertragung der Sitzungen ermöglichen.

- Den Einwohnern die Möglichkeit geben, ihre gewählten Vertreter besser kennenzulernen, indem sie ihnen bei der Ausübung ihres Mandats folgen können.

- Den Bürgern ermöglichen, sich über die Funktionsweise der Institutionen zu informieren und die aktuellen kommunalen Debatten zu verstehen

Sprachencafé

Ein Sprachencafé, Sprachcafé, „Sproochecafé“ oder polyglottes Café ist eine hervorragende Gelegenheit, Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen, die ihre Sprachkenntnisse durch praktische Anwendung erweitern möchten. Es handelt sich dabei um Gesprächstische, die nach Sprachen aufgeteilt sind. Der Organisator kann einen oder mehrere Tische in Englisch, Luxemburgisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch usw. anbieten. Die Auswahl der Sprachen hängt von den Freiwilligen ab, die einen Tisch leiten, und von der Anzahl der Teilnehmer, die die angebotene Sprache üben möchten.

Die Themen können vorab ausgewählt oder während der Veranstaltung frei diskutiert werden.

Das Mindestniveau der Sprachkenntnisse der Lernenden sollte mindestens A1 abgeschlossen sein. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Fortschritt der Lernenden unterschiedlich sein kann und A1 nur ein Richtwert ist.

Ziele

- Eine Sprache anwenden,

- Den Wortschatz erweitern und die mündliche Ausdrucksweise verbessern,

- Die Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern erleichtern,

- Den Sprachenreichtum der Teilnehmer/innen entdecken und wertschätzen,

- Helfen Sie, die Angst vor dem Sprechen zu überwinden.

- Sich in einer kleinen Gruppe, die von einem ehrenamtlichen Betreuer geleitet wird, über ein Thema aus dem Alltag austauschen.

Thematischer Monat (Zusammenleben, Rassismus, Vielfalt usw.)

Der Thematische Monat wird sich in verschiedenen interaktiven Aktivitäten manifestieren: Schulungen für die allgemeine Öffentlichkeit und sozialpädagogische Dienste, Diskussionsabende und Filmdebatten, öffentlich zugängliche Konferenzen, Sprachcafés und andere Veranstaltungen. Diese Initiativen zielen darauf ab, den direkten Kontakt mit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten oder herzustellen und über verschiedene Formen von Respekt (oder andere Themen) zu diskutieren.

Der Thematische Monat kann sich auf ein sehr konkretes Thema konzentrieren.

Beispielsweise drehte sich der Respektmonat 2023 in Düdelingen um ein bestimmtes Thema: Kommunikation. Das Motto lautete: „Sag mal, wie sprichst du mit mir?!“ – „So, wéi schwätz du mat mär?!“.

Dem Projekt liegt die Idee zugrunde, dass Respekt in zwischenmenschlichen Beziehungen ein kontinuierlicher Lernprozess ist. Um weiterhin in einer respektvollen, toleranten und kohäsiven Gesellschaft leben zu können, ist es von entscheidender Bedeutung, diese Erfahrungen mit respektvollen Praktiken zu vervielfachen.

Ziele

- Sensibilisierung der Bürger·innen: Die Öffentlichkeit über die Werte des Zusammenlebens informieren und aufklären: Respekt, Toleranz, Gleichheit und Solidarität durch verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen.

- Vorurteile erkennen und abbauen: Die Teilnehmer·innen ermutigen, ihre eigenen Vorurteile und kognitiven Verzerrungen zu identifizieren und zu reflektieren.

- Stärkung des sozialen Zusammenhalts: Positive Interaktionen zwischen den verschiedenen Gruppen der Gemeinschaft fördern, um soziale Bindungen zu stärken und die Inklusion zu fördern.

- Förderung der kulturellen Vielfalt: Die kulturelle Vielfalt der Stadt feiern und die Wertschätzung und den Respekt gegenüber verschiedenen Kulturen und Hintergründen fördern.

- Bürger·innenengagement: Beziehen Sie die Einwohner∙innen in Diskussionen rund um das Thema Respekt ein. Debatten und Diskussionen organisieren, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit Respekt und Toleranz zu thematisieren.

- Ausbildung und Entwicklung: Schulungen und Workshops anbieten, um berufliche Kompetenzen zu entwickeln, ebenso wie respektvolle Praktiken zu fördern.

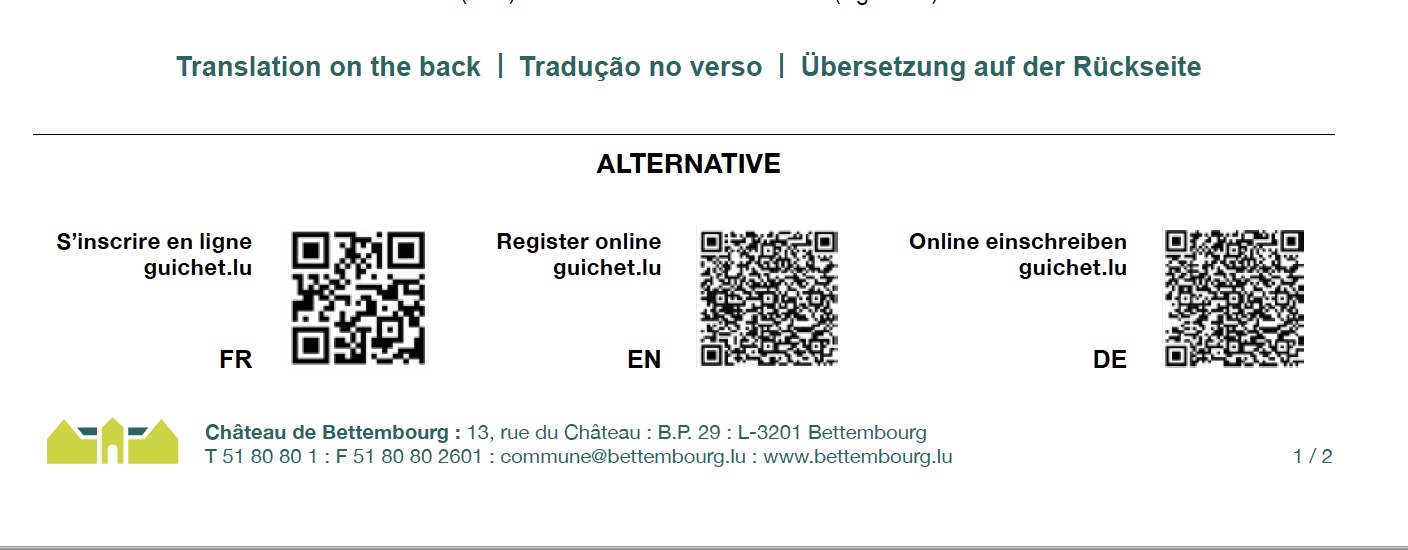

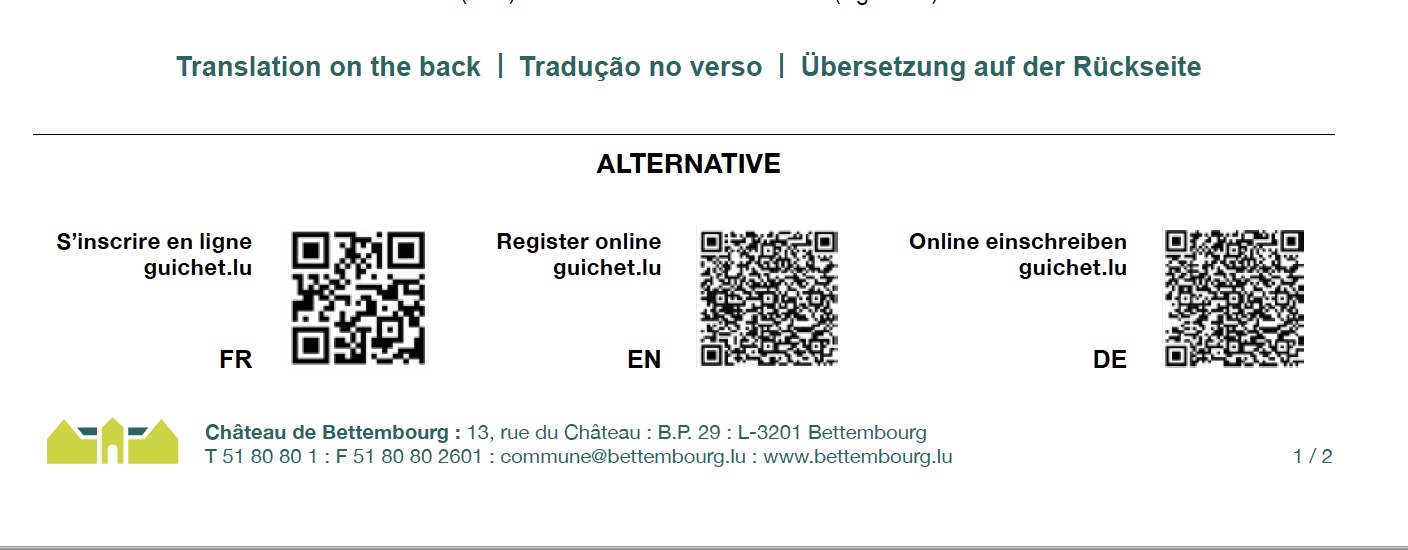

Übersetzung mit QR-Code

Es handelt sich um ein schriftliches Dokument in französischer und/oder luxemburgischer Sprache, das alle notwendigen Erklärungen zum Thema oder zur Veranstaltung enthält. Damit jeder die Nachricht verstehen kann, verschiedene Sprachen, damit Personen, die verschiedene Sprachen sprechen, den Text in der gewünschten Sprache scannen und lesen können. Dies erleichtert das Verständnis des Dokuments enorm und macht es gleichzeitig lesbarer und weniger überladen.

Ziele

- Förderung des Engagements und der Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern in verschiedenen Bereichen,

- ein Klima des Austauschs, des Wohlbefindens, der Integration und des sozialen Zusammenhalts fördern

Verteilung von Stiften mit verschiedenen Hautfarben

Rassismus hat seinen Ursprung oft in unserer Sprache. Diskriminierende Stereotypen und vorgefasste Meinungen werden so unbewusst an die neuen Generationen weitergegeben. In vielen Kontexten muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.

Das Problem wird am Beispiel des rosafarbenen Buntstifts „Hautfaarf“ gut deutlich: Lange Zeit wurde in den Buntstiftkästen unserer Kinder nur ein Farbton als „Hautfarbe“ bezeichnet, nämlich ein helles Rosa. Diese Bezeichnung ist im Luxemburgischen und in vielen anderen Sprachen üblich (z. B. „Skin Tone/Color“ im Englischen).

Dies steht in klarem Widerspruch zur Realität unserer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft. Von hellem Beige bis hin zu sehr dunklem Braun gibt es unzählige Schattierungen und Hautfarben. So setzt die Sprache bereits eine Norm, die viele Menschen ausschließt. Viele Kinder können sich selbst und ihre Freunde oder Eltern nicht realistisch zeichnen, wenn sie nur einen einzigen Bleistift der als Hautfarbe gilt haben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie sich in einem gewissen Alter fragen: „Bin ich normal?“.

Die Verteilung von Hautfarben zeigt die Weigerung, Rassismus und Diskriminierung zu tolerieren, und versucht, aktiv zu einer inklusiven Gesellschaft beizutragen, in der Vielfalt wertgeschätzt wird.

Eine Möglichkeit, diese Botschaft zu vermitteln, besteht darin, Grundschulkindern einen Satz Stifte mit verschiedenen Hauttönen zusammen mit einem erklärenden und sensibilisierenden Brief an die Eltern zu schenken. Dies kann im Rahmen eines besonderen Anlasses geschehen, wie z. B. dem Europatag am 9. Mai (der seit 2000 unter dem Motto „In Vielfalt geeint“ steht).

Ziele

Unsere Vision ist eine offene Gesellschaft, die frei von Vorurteilen, Rassismus und Diskriminierung ist. Mit der Verteilung von Hautfarben an alle Kinder in der Grundschule wollen wir den Kindern ermöglichen, den Wert der Vielfalt selbst zu entdecken, und Eltern, Lehrer· innen oder/und Erzieher·innen helfen, die nächste Generation unter Berücksichtigung der Vielfalt zu erziehen, ohne Stereotypen zu vermitteln.

Weiterbildung für kommunale Agenten – Mikroaggressionen

Der Umgang mit Diversität am Arbeitsplatz erfordert eine Reihe von Fähigkeiten von Seiten der Mitglieder.innen eines Teams. Das Erlernen dieser Fähigkeiten ist für kommunale Bedienstete besonders wichtig, um den Service, den sie den Bürgern bieten, zu verbessern und die Kommune zu einem bevorzugten Arbeitgeber für alle zu machen. Ein Schritt ist die Sensibilisierung in Bezug auf Mikroaggressionen, die im Alltag eines Teams absichtlich oder unabsichtlich vorkommen können. Diese Schulung konzentriert sich auf die Definition von Mikroaggressionen und ihre Beispiele am Arbeitsplatz, die verschiedenen Arten von Mikroaggressionen (Mikroaggressionen, Mikrobeleidigungen und Mikroinvalidierungen) und den Unterschied zwischen Mikroaggressionen und Belästigung. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, die physiologischen Auswirkungen von (langfristigen) Mikroaggressionen auf eine Person verstehen zu lernen und den Unterschied zwischen der Absicht einer Handlung und deren Folgen zu erkennen. Die Teammitglieder werden so für Machtspiele sensibilisiert, die am Arbeitsplatz vorkommen können, und lernen, assertiv darauf zu reagieren.

Ziele

- Das Konzept der Mikroaggressionen (am Arbeitsplatz) und deren Auswirkungen verstehen;

- Mikroaggressionen im Arbeitsalltag vorbeugen, um das Arbeitsklima zu verbessern;

- Eine wohlwollendere Kommunikation am Arbeitsplatz fördern;

- Verstehen, wie man in Situationen von Mikroaggressionen handeln und reagieren kann.

Willkommensveranstaltung für neue Einwohner

Die Willkommensveranstaltung für neue Einwohner ist eine regelmäßige Veranstaltung, die für Bürger organisiert wird, die sich neu in der Gemeinde angemeldet haben. Sie ist ein guter Ausgangspunkt für neue Einwohner, um die Gemeinde besser kennen zu lernen und ihre Nachbarn zu treffen.

Ziele

- Die Gemeinde und die örtlichen Bezugspunkte (z.B. Geschäfte, kulturelle Einrichtungen, Sportstätten) kennen lernen,

- Nachbarn/-innen kennen lernen und den eigenen Kontaktkreis erweitern,

- Neugierde füreinander zeigen,

- Die Isolation durchbrechen,

- Das soziokulturelle Leben der Gemeinde vorstellen (Veranstaltungen, Organisationen),

- Schlüsselfiguren des lokalen Lebens vorstellen (z. B. Politiker, Aktivisten, Landwirte usw.),

- Ermutigen Sie dazu, eine der lokalen Sprachen zu sprechen und sie als Instrument zur Selbstermächtigung zu nutzen,

- Die Möglichkeit bieten, sich mit der Gemeinde zu identifizieren und lokale Veranstaltungen zu unterstützen,

- Ein besseres Verständnis der luxemburgischen Kultur bieten,

- Eine bessere Orientierung in der kulturellen Vielfalt der Gemeinde bieten.